|

|

|

| 2021.10.24 (日) |

K2Couple No.0728 |

|

|

|

|

|

|

| 2021.10.24 (日) |

K2Couple No.0728 |

|

|

|

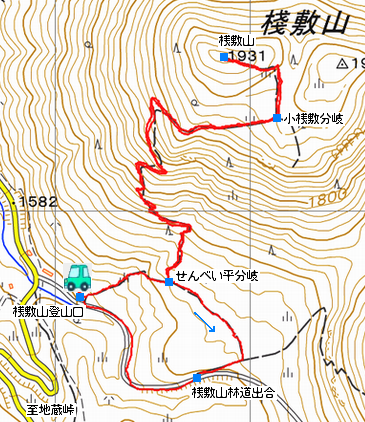

| 桟敷山 さじきやま(群馬県) |

1,931m | |||||||||||

| リイ様の全快を祝って |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| * 距離と累積標高差は GARMIN GPS data です | ▲ 紅葉に笹の緑そして雪、プチ三段紅葉 |

|

■ 6:30 = 6:45 ICHO駐車場 7:00 = 道の駅くらぶち小栗の里 = つまごいパノラマライン(南ルート)= 桟敷山林道 = 9:15 桟敷山登山口P |

|||||||||||||

|

登山口P 9:30 ... 9:55 せんべい平分岐 ... 11:25 小桟敷山分岐 ... 11:40 桟敷山 【L】 12:35 ... 12:45 小桟敷山分岐 ... |

|||||||||||||

|

13:25 せんべい平分岐 13:30 ... せんべい平 ... 13:50 桟敷山林道出合 ... 14:05 登山口P |

|||||||||||||

| 登山口P14:15 = 地蔵峠 = 浅間サンライン = 野菜の店 = R18碓氷バイパス = 富岡 = 17:05 ICHO駐車場 17:15 = 17:30 ■ | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||

この地図は、国土地理院発行の地形図を使用したものである (経緯度線は20秒間隔) |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

「赤城の詩」 リイ様のご健勝を祈念して、同じような状況だった5年前の験を担いで、その時と同じ桟敷山に誘った。 ちょっと自信がなさそうだったけど、気持ち良く同意して下さった あの時は雨だったが、きょうは願ってもない絶好の山日和に恵まれたことに感謝しよう。【REPO】 赤城隊のお二人は、以前と変わらぬお元気そうな山姿で合流 (^^ とても齢八十を越えているとは思えない。 一台に乗り合せて出発 |

|||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

山登りの前に、取って置きのドライブコースを用意する。 日本離れした景色の中をノンストップで走れる、最高のロケーションだ。 パノラマラインでは建屋や送電線が気になって、絶景スポットをスル〜  |

||||||||||||

| ▲ 高原野菜道路に停めて、美味しい空気をいっぱい吸って | ▲ 水ノ塔山から篭ノ登山の斜面は霧氷だった | ||||||||||||

|

|||||||||||||

| ▲ しっかり雪を付けて、他を圧倒する存在感を放つ浅間山 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| ▲ 青空と緑の畑に挟まれて浅間山域の一角が一望できる | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 桟敷山の山頂にも霧氷 | ▲ ♂同志、とりあえず仲良くしてみる |

||||||||||||

|

冠雪した浅間山のスケールに感動。 広大な嬬恋高原から眺める浅間連山は、とても雄大で美しかった。 そして、紅葉が美しい桟敷山林道へ。  |

||||||||||||

| ▲ 桟敷山林道も秋を迎えていた | ▲ この林道で車同士のスライドはまずない | ||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ▲ 桟敷山登山口駐車場 先客の首都圏組が出掛けるところだった(ちょうど1ダース12人) | |||||||||||||

|

予定通り、高崎からほぼ2時間で駐車場にとうちゃこ。 久し振りの山登りなので慌てず急がず、時間はたっぷりありますからね。  |

||||||||||||

| ▲ 山頂の霧氷と黄葉中心の色づき始め | ▲ 準備完了 何処で集合写真を撮るか協議中 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ ノイバラの実 | ▲ 青空に向かって背比べの白樺 | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 霜かと思ったら雪だよ |

▲ 雪笹を歩いて秋の山に入る | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ あちこちにマユミ | ▲ チョウセンゴミシ 美味しそうな実だね | ||||||||||||

|

時季的に花などは咲いていないが。 葉を落としたナナカマドの鮮烈な赤い実が、白樺との相性良く。  |

||||||||||||

| ▲ 皆んなでズーム合戦してるのは | ▲ ツルウメモドキ | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ ナナカマドのない風景はない | ▲ 白樺のないエリアもない | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 青空にも映えるし | ▲ ほら ナナカマドと白樺はベストマッチング | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 湯の丸山を振り返ってひと息 | ▲ ようやくせんべい平分岐だし |

||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 光を透かす美しさ | ▲ また何かに見とれてるし | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 2回目の休憩 | ▲ おもむろに歩き始める | ||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 地蔵峠には車がギッシリ | ▲ その上に八ヶ岳連峰 | ||||||||||||

| ▲ 八ヶ岳を眺めて3回目の休憩 | |||||||||||||

| ▲ 霧ヶ峰の右上には中央アルプスの薄い山並みも見えたよ | |||||||||||||

|

駐車場の標高が1,600mだったから、山頂までの標高差は300m超だ。 という訳で、登山口から山頂まで比較的緩い傾斜でダラダラ登る。 この上は雪道と言うほどではないが、白いものが多くなってきた。 |

||||||||||||

| ▲ 3回目の休憩 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 雪道は気持ちいいよ | ▲ リイ様をエスコートする真吾さん | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 晴れてるのに葉っぱから雨が降る | ▲ 最後のまくりだい | ||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ▲ 下山道は余り良くないけど、小桟敷山分岐 |

▲ ダッシュで最後の坂を登れば山頂です | ||||||||||||

|

|||||||||||||

| ▲ 山頂手前から振り返ると、落葉松の黄葉の上に浅間山 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| ▲ 地面が湿っているので、おざぶを敷いて展望ランチで盛り上がる | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| ▲ 曇りがちでスッキリしないけど、志賀の山から谷川連峰、尾瀬、上州武尊方面まで ( 高さ強調1.4倍 ) | |||||||||||||

|

やったねリイさん  |

||||||||||||

| ▲ 根子岳、四阿山も祝ってくれるだろう | ▲ 山頂標識を囲んで登頂記念 |

||||||||||||

|

|

|||||||||||||

天気の崩れは心配ないので、ゆるゆると楽しみながら山を味わいながら下りましょう。 ここの登山道は岩や根っこの障害物が少なく、しかも柔らかくってフカフカの土なので歩きやすい。 特に危険個所はないけど、注意を怠ってはいけない。 帰りは一度だけ休憩を挟んで、せんべい平分岐まで1時間かからずに下りることができた (^^ |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

花もなくアサギマダラも飛んでいないのに、おいちゃんの希望で 「せんべい平」 を廻って帰ることにする。 前回と全く同じコースを歩かないと、きょうの記念山行の意味がないってこだわるおいちゃん (^^; 美しい白樺林をもう一度観賞して帰りたいしね。 しかし、今年の紅葉はイマイチな気がして、何だかな〜ハズレ年なんだろうか この山に初めて来たのは、時期的には今日の一週間前だった。【REPO】 あの時も快晴だったけど、もっとカラフルで綺麗だったような気がする。 今年は気温が上がったり下がったりしてちょっと天候不順だったので、葉っぱもドキドキして色付く調子が狂ったのかな。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ▲ 白樺、青空、きょうはリイ様の全快記念日 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

|

山を下りて桟敷山林道をテクテクする。 赤城隊のように、いつまでも元気に歩きたいものだ。 まだまだ現役だね、リイさん |

||||||||||||

| ▲ おしゃべり林道 | |||||||||||||

| ▲ 最後はまとまって駐車場へ桟敷山林道の秋 | |||||||||||||

|

トイレの都合で地蔵峠に上がり、そのまま浅間サンラインに下った。 軽井沢もいつもと比べて渋滞が目立ち、上信越道の渋滞も伝えられた。 ちょうど日没時の薄暗い中での解散。 |

||||||||||||

| ▲ 地蔵峠のトイレ前から | |||||||||||||

| ▲ 浅間連山を道連れに浅間サンラインを帰る | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

☆ レポ作成にあたり、赤城隊から提供された画像をたくさん使用しています。 この場を借りて御礼申し上げます |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||